2025.03.15

脊椎とは?構造や脊椎の病気について解説します。

せきついとは?こうぞうやせきついのびょうきについてかいせつします。

脊椎(せきつい)は、脊柱(せきちゅう:Vertebra/Vertebrae)の一部を構成する骨の連なりです。一般的に言う背骨です。脊椎は椎骨(ついこつ)という個々の骨が積み重なり、脊髄(せきずい)を保護する役割を持っています。

脊柱の構造や病気について知り、脊椎の病気を理解するための基礎知識を身に着けていきましょう。

脊椎の構造と数

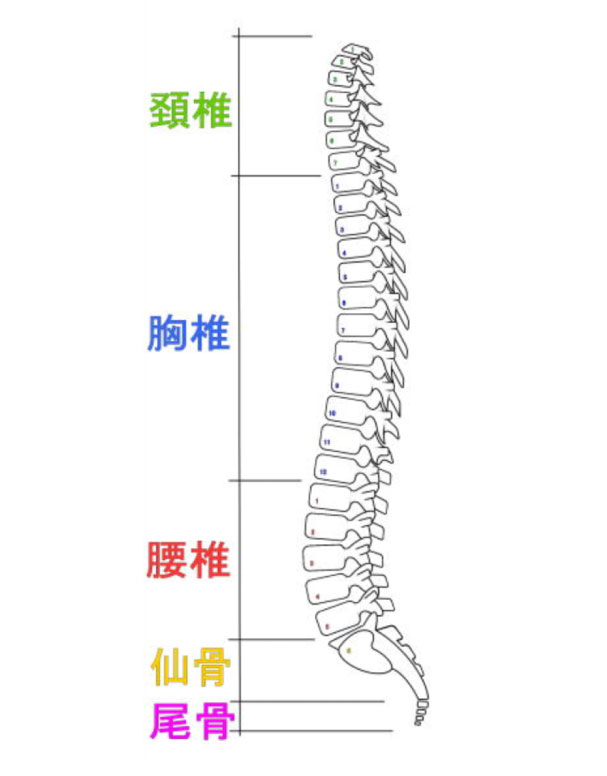

成人の脊椎は、首から骨盤まで通常33個の椎骨から成り立っています。

出典:https://harikyu-ichigo.com/vertebral-column.html

・ 頚椎(けいつい): 7個、首の部分に位置

・ 胸椎(きょうつい): 12個、胸の部分に位置

・ 腰椎(ようつい): 5個、腰の部分に位置

・ 仙椎(せんつい): 5個、骨盤の部分に位置(通常は融合して仙骨を形成)

・ 尾椎(びつい): 4個、骨盤の部分最下部に位置(通常は融合して尾骨を形成)

脊椎の構造や個数を覚えるために、頚椎は「朝7時に起きる=7個」、胸椎は「昼12時にご飯を食べる=12個」、腰椎は「夕方5時に仕事を終える=5個」と覚えられることがあります。

特に腰椎の4番(L4)と5番(L5)は、腰痛や椎間板ヘルニアなどのトラブルが発生しやすい部位として知られています。

椎骨とは

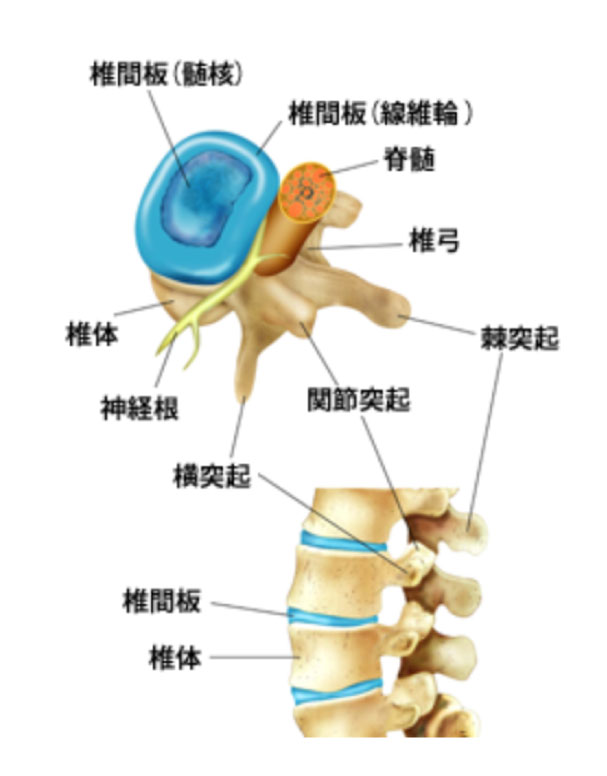

椎骨は、椎体(ついたい)、椎弓(ついきゅう)、棘突起(きょくとっき)などの部分で構成され、これらが連なって脊柱を形成します。

出典:https://www.sekitsui.com/function/anatomy/

・椎体とは

椎体(ついたい)は、脊椎を構成する椎骨の主要部分で、円柱状の骨です。体重を支え、衝撃を吸収する役割を持ちます。上下の椎体は椎間板を介して連結され、脊椎全体を支える重要な構造です。

・椎弓とは

弓(ついきゅう)は、背骨(椎骨)の後ろ側にある弓のような部分です。椎体と一緒にトンネル(椎孔)を作り、その中を通る脊髄を守っています。また、筋肉や靱帯が付く場所にもなっています。

・棘突起とは

棘突起(きょくとっき)は、背骨の後ろに飛び出た部分で、背中を触ると感じる「骨の突起」です。筋肉や靱帯がくっついて、体を動かしたり姿勢を支えたりする役割があります。

・脊柱とは

脊柱(せきちゅう)は、首から骨盤まで伸びている**背骨全体のこと**です。脊椎という骨が積み重なってできていて、体を支えたり、脊髄という神経を守ったりする重要な役割があります。

脊椎と脊髄の違い

読み方が似ているせいか、よく「脊髄」と「脊椎」を間違えている方がいらっしゃいます。

改めて、脊椎と脊髄の違いを理解しておきましょう。

最も分かりやすいのは、脊椎は「骨」で、脊髄は「神経組織」という認識で問題ないかと思われます。脊椎は、背骨を構成する椎骨(ついこつ)が積み重なったもので、体を支えたり、脊髄を保護したりする役割があります。対して脊髄は、脳から続く神経の束で、脳と体の間で情報をやり取りする役割があり、背骨(脊椎)の中を通っています。

脊椎の病気

脊椎の病気は、様々な原因で発現します。

・加齢

加齢は脊椎疾患の最も一般的な原因の一つです。

椎間板は加齢とともに水分量が減少し、弾力を失います。これにより、椎間板が薄くなったり、破裂して椎間板ヘルニアを引き起こします。

他にも、骨密度の減少(骨粗鬆症)により脊椎がもろくなり、圧迫骨折を起こしやすくなったり、椎間関節の軟骨が摩耗し、炎症が発生して**脊柱管狭窄症**や慢性腰痛を引き起したりします。

・生活習慣や身体への負担

生活習慣や身体への負担も脊椎疾患の主な原因となります。

長時間の不良姿勢やデスクワーク、スマートフォンの使用などで首や腰に過剰な負担がかかると、ストレートネックや慢性腰痛を引き起こします。また、重い荷物を持ち上げる動作の繰り返しや、運動不足で筋力が低下することも椎間板や脊椎全体にストレスを与え、椎間板変性症や脊椎分離症の原因になります。肥満も脊椎に余計な負担をかけ、特に腰椎での障害を引き起こすリスクを高めます。

・外傷や事故

外傷や事故は、脊椎の損傷や疾患を直接的に引き起こす原因です。

高齢者では、骨粗鬆症の影響で軽い転倒でも椎骨が圧迫骨折を起こすことがあります。また、スポーツや交通事故などの激しい衝撃によって、椎骨が破損したり、脊椎分離症や脊椎すべり症が発生することがあります。若年層においては、過度なランニングやジャンプを伴う運動が、腰椎に過剰な負荷を与え、障害を引き起こすことがあります。

・遺伝的要因

遺伝的要因も脊椎疾患の発症に関与します。

脊柱側弯症のような先天的な異常は、成長期に進行しやすく、特に女性に多く見られます。また、強直性脊椎炎のような疾患は、特定の遺伝子型(HLA-B27抗原)を持つ人で発症率が高いことが知られています。家族歴がある場合、これらの疾患が発症するリスクが高まります。

・感染症や炎症

感染症や炎症も脊椎疾患の原因となることがあります。

血液を通じて感染が広がり、脊椎や椎間板に炎症が起きる感染性脊椎炎は、主にブドウ球菌によるものが多いです。脊椎結核(ポット病)は、結核菌が脊椎に感染して徐々に進行し、骨が崩壊することもあります。これらの疾患は、激しい痛みや発熱を伴う場合が多く、早期の診断と治療が必要です。

・靱帯の変性や骨化

靱帯が骨化する病態も、脊椎疾患を引き起こします。

後縦靱帯骨化症のように、靱帯が骨化して脊椎の柔軟性が失われ、神経が圧迫されることでしびれや痛みを生じます。このような疾患は、遺伝的要因や加齢、生活習慣が複合的に関与して発症します。

最後に

脊椎疾患を防ぐためには、正しい姿勢を保ち、適度な運動で筋力を強化することが重要です。

重い物を持ち上げる際は腰を曲げず膝を使い、脊椎への負担を減らすように。バランスの良い食事を心がけ、適切な体重を維持することも効果的です。快適な枕やマットレスを使い休息中の脊椎を守り、定期的に整形外科や整体で健康チェックを受けましょう。

また、ストレスを適切に管理し、リラックスする時間を作ることで筋肉の緊張を和らげることも大切です。日常生活を見直し、脊椎疾患のリスクを抑えることを心がけましょう。