2025.03.31

黄色靭帯骨化症

おうしょくじんたいこっかしょう

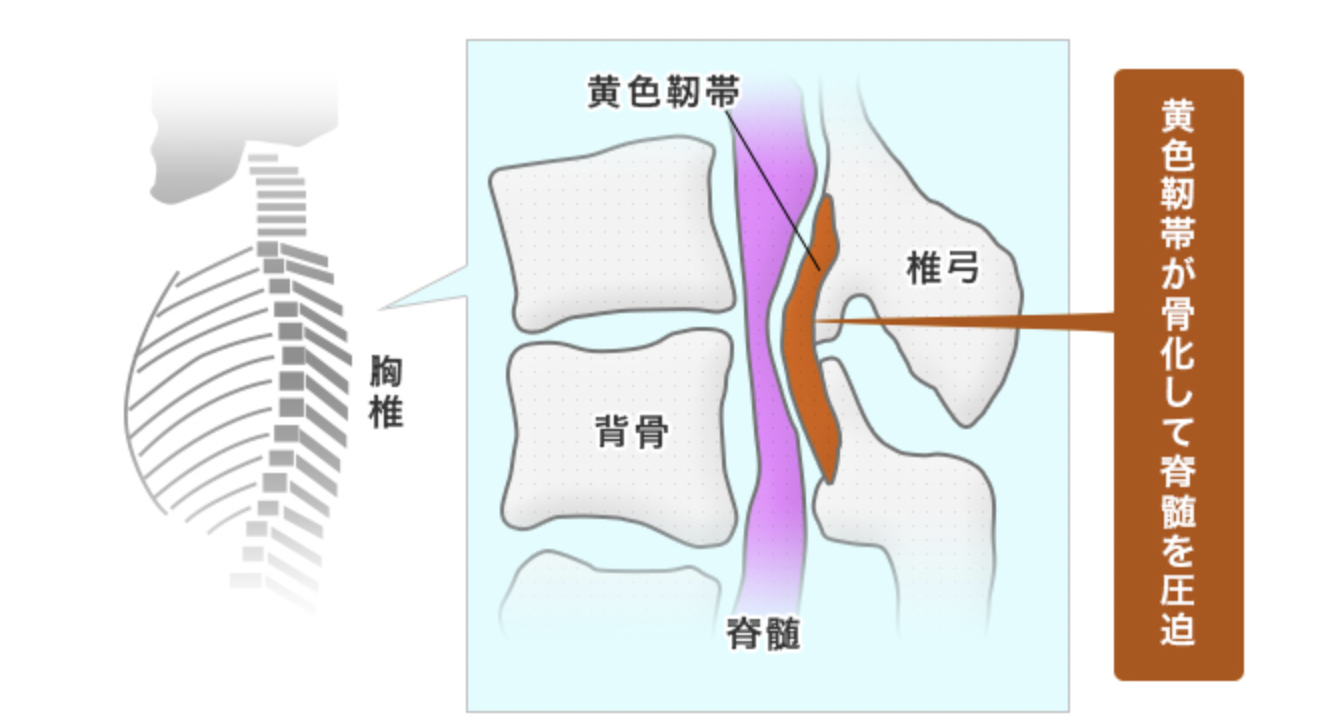

黄色靭帯骨化症とは

黄色靭帯骨化症(おうしょくじんたいこっかしょう:OLF)は、脊椎の後方にある黄色靭帯(おうしょくじんたい)が骨に変化し、神経を圧迫する疾患です。

黄色靭帯骨化症はプロ野球選手に多いと言われています。

それは、過度なトレーニングで腰や背中に強い負担をかける動作を繰り返したり、投球やしゃがみ動作で脊椎にかかる負荷の積み重ねが原因となります。

他にも遺伝的要因でも発症し、アジア人(特に日本人)に多いのが特徴です。

黄色靭帯骨化症そのものが直接命に関わることは少ないですが、適切な治療を受けないと生活の質(QOL)が著しく低下します。長期間の寝たきり生活が原因で、肺炎や血栓(エコノミークラス症候群)のリスクが増したり、脊髄の強い圧迫により手足が完全に麻痺したりといった合併症リスクが生じます。

黄色靭帯骨化症は、手術を受ければ、多くの人は回復できるため、早期治療が大切です。

出典:https://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/olf/

黄色靭帯骨化症になるとどうなる

・初期症状(軽度)

軽いしびれや違和感(手や足に出やすい)、歩行時のふらつきや足のもつれを感じる。

・中等度(症状が進行)

手足のしびれが強くなり、筋力低下し力が入りにくくなる。他にも、長く歩けない、足が動かしにくいなどの歩行障害や、排尿・排便障害も発症する。

・重症度

手足の麻痺が進行し車いす生活になったり、手術を受けずに放置すると、寝たきりになることをもある。

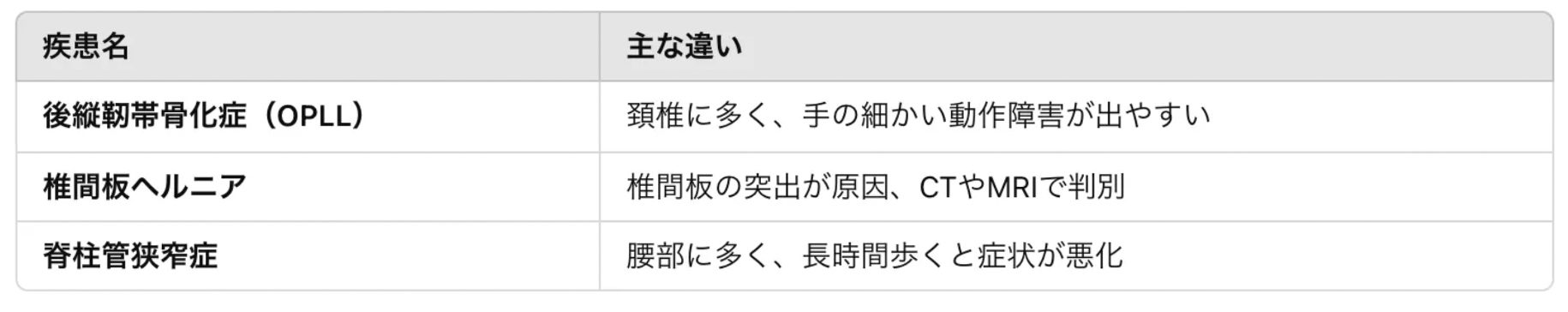

黄色靭帯骨化症と後縦靭帯骨化症

黄色靭帯骨化症と後縦靭帯骨化症は、どちらも靭帯が骨化し神経を圧迫する病気です。

・放置すると手足のしびれや歩行障害が進行する

・重症の場合、手術が必要になる

・アジア人(特に日本人)に多い

など共通点が多く、どちらも放置すると麻痺や寝たきりのリスクがあるため、早期治療が重要な疾患です。

それぞれの違いは、

・黄色靭帯骨化症(OYL)は胸椎に多く、歩行障害や下半身のしびれが特徴。

・後縦靭帯骨化症(OPLL)は頚椎に多く、手のしびれや細かい動作の障害が特徴。

といったように現れる症状に違いがあり、治療法においても異なる手術法が適用されます。

黄色靭帯骨化症の好発部位

黄色靭帯骨化症が発生しやすい部位は胸椎(T10~T12が最も多い)で、 腰椎で発生するのは稀で、頚椎においては更に非常に稀と言われています。

胸椎の黄色靭帯が骨化すると脊髄を圧迫しやすく、進行すると下半身のしびれや歩行障害を引き起こすことが多いのが特徴です。

黄色靭帯骨化症の診断

問診・視診

手足のしびれ、歩行障害、筋力低下、排尿・排便障害の有無の有無など症状の確認をします。

また、いつから症状が出たか、進行のスピードなど発症のタイミングを把握し、既往歴や家族歴なども伺います。

身体検査(神経学的検査)

・腱反射テスト(膝・アキレス腱反射)

反射が異常に強くなる(痙性麻痺)場合、脊髄の圧迫が疑われます。

・バビンスキー反射

足の裏をこすったとき、つま先が上を向く異常反射があるかチェックします。

・歩行テスト

つま先立ち、かかと歩きができるか確認します。

画像検査(確定診断)

・X線検査(レントゲン)

骨化の有無を確認する基本的な検査を行います。黄色靭帯が骨化すると、レントゲンで背骨の後方に白い影(骨化像)が見えます。ただし、X線では神経の圧迫状態までは分からないため、追加の検査が必要です。

・MRI検査

神経の圧迫状態を詳しく確認する最も重要な検査です。脊髄がどれくらい圧迫されているかを評価し、進行度合いや脊髄の損傷レベルをチェックします。

・CT検査

骨化の範囲や形をより正確に把握します。X線よりも細かい骨化の状態を確認でき、特に手術の計画を立てる際に有用になります。

・脊髄造影検査(まれに実施)

神経の通り道(脊柱管)がどれだけ狭くなっているかを評価します。造影剤を注入して、X線やCTで神経の圧迫状態を見る検査で、手術の計画を立てる際に補助的に使われます。

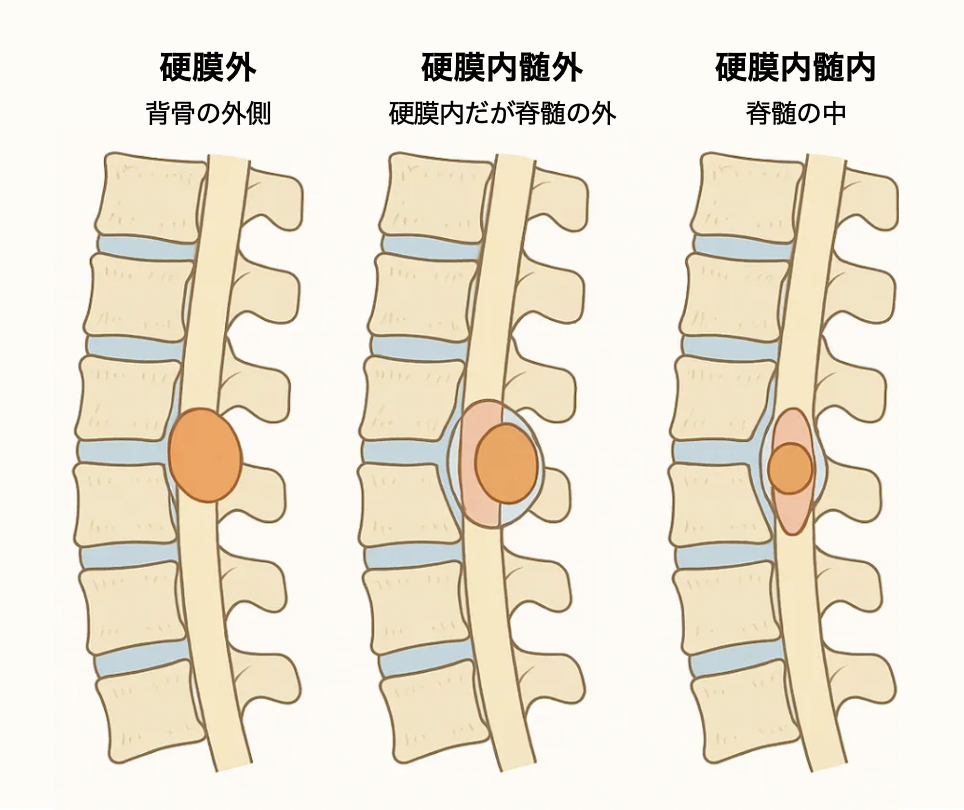

鑑別診断

黄色靭帯骨化症と似た症状を持つ病気があるため、慎重に診断を行います。

黄色靭帯骨化症の治し方

黄色靭帯骨化症は脊椎の黄色靭帯が骨に変化し、神経を圧迫する病気です。完全に元の状態に戻すことは難しいですが、症状を軽減し、進行を抑えることは可能です。

治療法は、症状の重さに応じて「保存療法(手術なし)」と「手術療法」に分かれます。

保存療法

軽症~中等度の症状であれば、保存療法で症状をコントロールすることを目的として、保存療法を選択します。

1. 薬物療法

痛みや炎症を抑えるために薬を使用します。

・消炎鎮痛薬(NSAIDs)

神経の炎症を抑え痛みを和らげます。

・神経障害性疼痛薬

神経の圧迫によるしびれや痛みを軽減します。

・筋弛緩薬

筋肉の緊張を和らげ、神経の圧迫を軽減

2. リハビリ・運動療法

症状が軽い場合は、リハビリで症状が緩和することもあります。

・ストレッチ・体操(神経の圧迫を和らげる)

軽いストレッチで背骨の動きを改善して神経の圧迫を和らげます。ただし、無理に動かすと悪化する可能性があるため、過度な運動は控えて実施します。

・ウォーキングや水中歩行

腰や背中の負担を減らしながら筋力を維持します。血流が改善されることで痛みを軽減することができます。

・体幹トレーニング

腹筋・背筋を鍛えて、脊椎の負担を軽減します。

>>>黄色靭帯骨化症のリハビリ

3. 神経ブロック注射(痛みが強い場合)

即効性のある痛みの軽減方法で、一時的に症状を抑えたい場合に有効です。

・神経周囲に局所麻酔やステロイドを注射し、炎症を抑えます。

・効果は一時的(数週間~数ヶ月)なので、根本的な治療にはなりません。

4. 装具療法(コルセット・サポーター)

脊椎の負担を軽減するのに有効です。

・腰痛ベルトやコルセットを使用し、腰や背中への負担を減らします。

・長時間の使用は筋力低下の原因になるため、適度に使用することが重要です。

手術療法

保存療法を続けても痛みやしびれが改善しない、 排尿・排便障害が出ている、歩行障害が進行しているなど、神経の圧迫が強い場合の症状が現れている場合は、手術推奨されます。

1. 椎弓切除術

骨化した黄色靭帯を切除し、神経の通りを広げる手術で、神経の圧迫を取り除く最も一般的な手術方法です。

脊髄の圧迫を解除することで、痛みやしびれが改善されますが、神経に近い部分を手術するため、術後のしびれや回復に時間がかかることがあります。

2. 脊椎固定術(背骨の安定性を保つ)

不安定な脊椎を金属プレートやボルトで固定する手術で、脊椎のぐらつきを防ぐことで、さらなる悪化を防ぎます。この手術には、固定した部分の動きが制限される、周囲の脊椎に負担がかかる可能性があるといったリスクがありますが、手術後のリハビリをしっかり行うことで、回復が早まります。

最後に

黄色靭帯骨化症は、放置すると進行し、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性のある疾患です。しかし、早期の診断と適切な治療を行うことで、症状の進行を抑え、生活の質を維持することが可能です。

本記事で紹介したように、リハビリや保存療法で症状をコントロールできる場合もあれば、重症化すると手術が必要になるケースもあります。そのため、しびれや歩行障害といった初期症状に気づいたら、早めに専門医を受診することが重要です。

「気になる症状があれば放置せず、早めの対応を」—これが、黄色靭帯骨化症と向き合う上で最も大切なことです。自身や大切な人の健康を守るためにも、適切な知識を持ち、積極的に対策を講じていきましょう。