2025.03.31

脊髄損傷

せきずいそんしょう

脊髄損傷とは

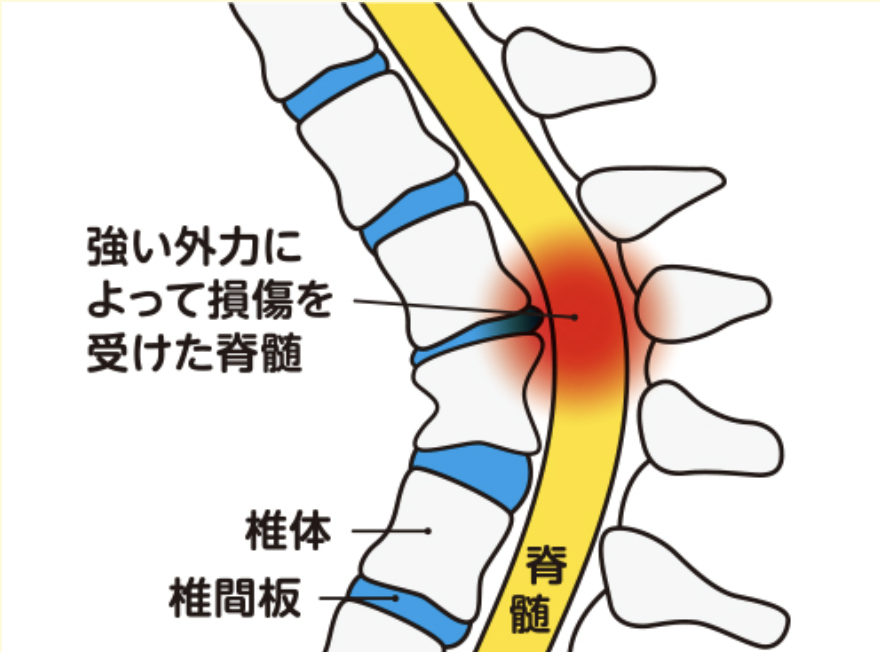

脊髄損傷(せきずいそんしょう)は、脊髄(せきずい)が外傷や疾患によって損傷を受け、神経の伝達が遮断されることで運動機能や感覚、排泄機能などに影響が出る疾患です。損傷の程度や部位によって、症状の重さや回復の可能性が異なります。

出典:https://ochacell.com/treatment-spinal/

脊髄損傷の主な原因

脊髄損傷の原因は大きく外傷性(事故やケガ)と非外傷性(病気)の2つに分類されます。

■外傷性脊髄損傷(約90%)

事故や外傷によって脊髄が損傷するケース。

(主な原因)

交通事故(約40%):車・バイク・自転車事故による衝撃

転倒・転落(約30%):高齢者の転倒、建設現場での転落

スポーツ事故(約10%):ラグビー、柔道、ダイビングなど

労働災害(約5%):重機事故、高所作業中の落下

暴力(約5%):刺傷・銃創(海外に多い)

■非外傷性脊髄損傷(約10%)

病気や加齢による影響で脊髄が圧迫・損傷されるケース。

(主な原因)

骨化症(OPLL・OLF):靭帯が骨化し脊髄を圧迫

脊柱管狭窄症・椎間板ヘルニア:加齢や椎間板の変性による圧迫

脊髄梗塞:血流障害により神経細胞が壊死

脊髄炎・多発性硬化症:ウイルス感染や自己免疫異常

脊髄腫瘍:腫瘍が脊髄を圧迫

脊髄損傷の評価

脊髄損傷の評価(ASIA分類)

脊髄損傷の評価には、ASIA(American Spinal Injury Association)分類が用いられます。 主に主要筋群の筋力テストによる10段階の運動機能評価、皮膚の触覚痛覚の有無を確認する感覚機能評価、肛門括約筋の収縮状態を見る肛門機能評価などにより分類します。

A(完全損傷):損傷部位より下の運動・感覚が完全に消失

B(不完全損傷):感覚は残存するが、運動機能は失われる

C(不完全損傷):一部の筋肉が動く(筋力3未満)

D(不完全損傷):多くの筋肉が動く(筋力3以上)

E(正常):運動・感覚ともに正常

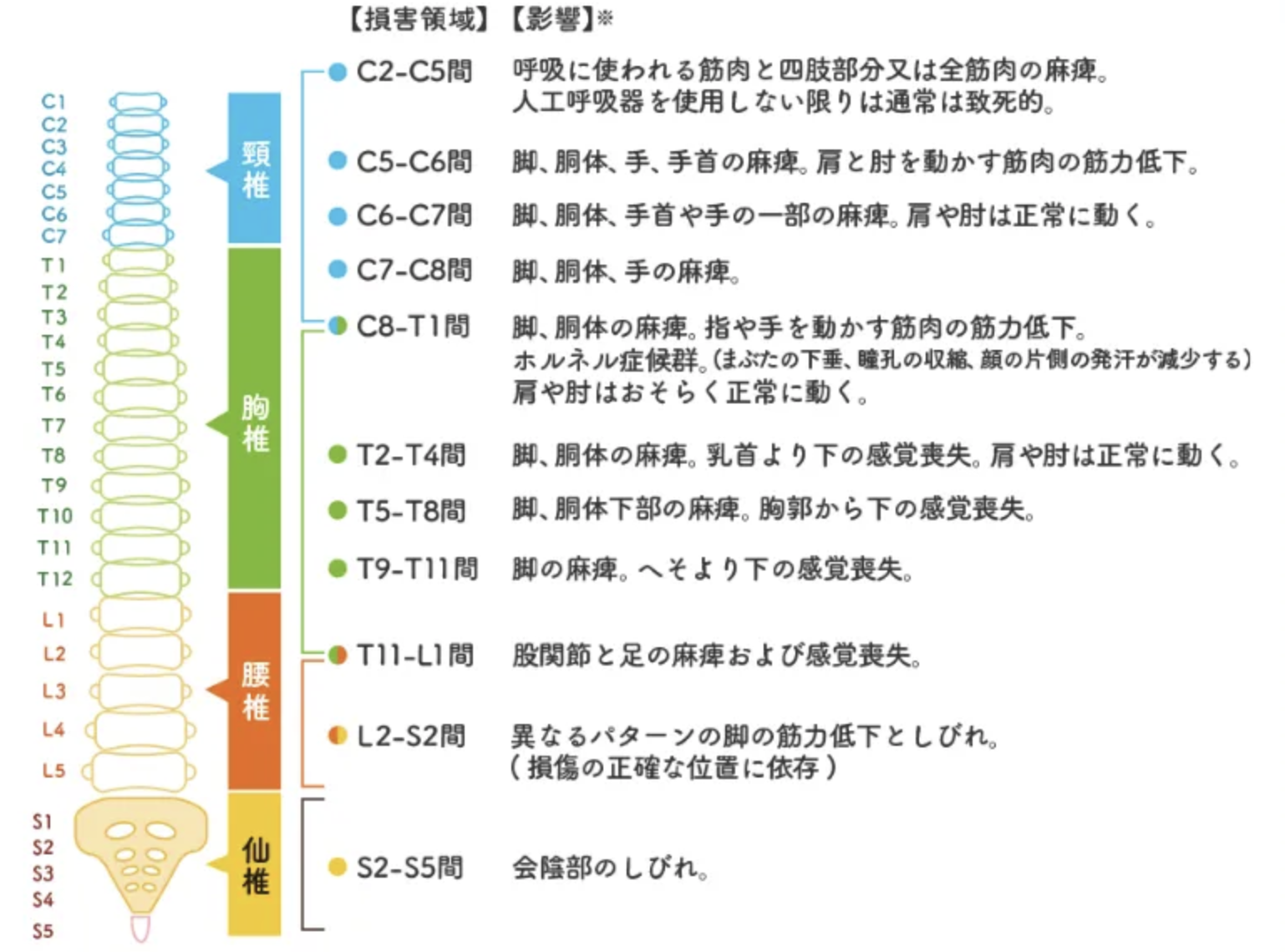

損傷部位ごとの影響の違い

出典:https://stroke-sci.com/guide/treatment/spinal_cord_injury_level/

【C1-C3:呼吸麻痺】 人工呼吸器が必要な状態

【C4:肩の動き可】 横隔膜が一部機能している状態(呼吸補助可)

【C5:肘を曲げられる】 自助具を使えば食事が可能な状態

【C6:手首を背屈できる】 介助なしで食事・車椅子駆動ができる状態

【C7:肘を伸ばせる】 自力で車椅子移動が可能な状態

【C8-T1:手指の動きが可能】 筆記・PC操作などの精密動作が可能な状態

【T2-T6:上半身の制御】 座位保持が可能、車椅子生活ができる状態

【T7-T12:腹筋が使える】 体幹が安定し、長時間の座位が可能な状態

【L1-L5:足が部分的に動く】 短距離なら歩行可の状態(装具使用)

【S1-S5:排尿・排便機能が影響】 軽度の歩行障害、膀胱直腸障害がある状態

脊髄損傷における症状の種類

脊髄損傷の症状の種類

脊髄損傷によって生じる主な症状は、以下の3つに分類されます。

・運動障害

手足の麻痺、筋力低下

・感覚障害

触覚・痛覚・温度感覚の異常

・自律神経障害

排尿・排便・発汗・血圧調節の異常

運動障害(麻痺・筋力低下)

脊髄が損傷すると、脳からの指令が手足に伝わらなくなるため、運動麻痺が生じます。

■麻痺の種類

損傷部位によって、麻痺の範囲が変わります。

・頚髄(C1-C8)

四肢麻痺(手足のすべてが動かない)

・胸髄(T1-T12)

対麻痺(足が動かないが、手は使える)

・腰髄(L1-L5)

下半身の筋力低下、歩行困難

・仙髄(S1-S5)

軽度の歩行障害、排尿・排便障害

■完全損傷と不完全損傷

・完全損傷

損傷部位より下の運動・感覚が完全に失われる(回復が困難)

・不完全損傷

一部の神経が機能し、リハビリ次第で回復の可能性がある

感覚障害(しびれ・痛み・感覚鈍麻)

脊髄損傷では、損傷部位より下の感覚が消失または異常をきたすことがあります。

■触覚・痛覚・温度感覚の異常

・完全損傷 → 触っても何も感じない(感覚消失)

・不完全損傷 → ピリピリしたしびれ、痛みを感じる

・温度感覚が低下し、やけどや凍傷のリスクが高まる

■神経因性疼痛(しんけいいんせいとうつう)

・脊髄が損傷すると、異常な痛みを感じることがある

・「灼熱感(熱いような痛み)」や「ズキズキする痛み」を感じる

・通常の鎮痛薬が効きにくく、神経障害性疼痛薬が使用される

自律神経障害(排尿・排便・血圧・発汗)

脊髄は、運動や感覚だけでなく、内臓の働きをコントロールする自律神経にも影響を与えます。

■排尿障害(膀胱機能の異常)

・尿が勝手に漏れる(切迫性尿失禁)

・尿が出にくくなる(尿閉)

・カテーテルを使って排尿管理を行うことが多い

■排便障害(直腸機能の異常)

・便秘や失禁(便が漏れる)

・摘便(手で便を取り除く必要があることも)

■自律神経過反射(Autonomic Dysreflexia, AD)

・T6以上の脊髄損傷で発生

・血圧が急上昇し、脳出血のリスクがある

・尿が溜まりすぎる・便秘・痛みなどが原因で発作を起こす

・対応:すぐに座位にし、排尿・排便を促す

■低血圧・起立性低血圧

・血圧の調節ができず、座ると血圧が下がる

・立ち上がるとめまい・ふらつきが出る

・弾性ストッキングや腹帯を使用して予防

■発汗異常

・損傷部位より下では汗をかけない

・体温調節が難しく、熱中症や低体温症のリスクが高まる

その他の症状

■褥瘡(床ずれ)

・長時間同じ姿勢でいると皮膚が壊死する

・特にお尻・背中・かかとにできやすい

・定期的な体位変換が必要

■呼吸障害(頚髄損傷の場合)

・C3以上の損傷で呼吸筋が麻痺し、自発呼吸が困難になる

・人工呼吸器が必要になることも

■精神的ストレス・うつ

・事故や病気で突然麻痺が生じ、精神的負担が大きい

・うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)になることも

・心理カウンセリングや支援が重要

脊髄損傷の急性期症状

急性期とは、脊髄損傷が発生してから数時間~数週間の時期を指し、この期間に生じる症状は回復の予後に大きく影響します。急性期には、「脊髄ショック」や「自律神経障害」が主に現れ、適切な管理が必要です。

急性期に現れる主な症状

■ 脊髄ショック(Spinal Shock)

脊髄損傷後、脊髄の機能が一時的に完全に失われる状態を指します。通常、数週間後に徐々に反射が回復していきます。

[ 脊髄ショックの症状]

・完全な弛緩性麻痺(筋肉の力が抜け、全く動かせない)

・深部腱反射の消失(膝・アキレス腱反射がなくなる)

・感覚の消失(触られてもわからない)

・排尿・排便機能の喪失(膀胱直腸障害)

■ 自律神経障害

脊髄損傷が交感神経・副交感神経に影響を与え、血圧や心拍の異常、排尿・発汗障害などが発生します。

[低血圧・起立性低血圧]

・脊髄ショックの初期には血圧が低下しやすい

・座位や立位になると急激に血圧が下がり、めまいや失神を引き起こす

・対策:血圧管理、弾性ストッキングの使用、腹帯の装着

[自律神経過反射(T6以上の損傷で発生)]

・血圧が急上昇(200/120mmHg以上になることも)

・顔面紅潮・頭痛・発汗(上半身のみ)

・原因:膀胱の過伸展(尿が溜まりすぎ)、便秘、痛みなど

- 対策:座位にして血圧を下げ、排尿・排便を促す

■ 呼吸障害(頚髄損傷 C1-C5)

・C3以上の損傷で横隔膜が麻痺し、人工呼吸が必要

・C4-C5損傷では、呼吸補助が必要になることがある

・排痰機能の低下により肺炎リスクが高まる(吸引が必要)

■ 排尿・排便障害

・急性期は膀胱・直腸の機能が完全に失われる(尿閉・便秘)

・カテーテルを使った尿管理が必須

・脊髄ショックが回復すると「反射性排尿」や「失禁」が発生することも

■ 筋緊張異常

・急性期は完全な弛緩性麻痺(筋肉の緊張がゼロ)

・数週間後に痙性麻痺へ移行(筋肉が硬くなり、けいれんが起こる)

・痙性麻痺が強い場合は、ボツリヌス療法やリハビリが必要

急性期の適切な管理が、予後の回復に大きく関わります。特に血圧・呼吸・排尿管理を徹底し、合併症を防ぐことが重要です。

脊髄損傷は治る?

脊髄損傷は基本的に不可逆的(元に戻らない)な障害とされてきましたが、軽度の不完全損傷(ASIA C・D)ではリハビリによって機能が回復するケースが存在します。

また、近年の医療技術の進歩(再生医療・神経刺激治療)により、一部の患者が回復する例も報告されています。

「治らない」と決めつけず、最新の治療法やリハビリを活用することで、機能回復の可能性を探ることが大切です。