2025.03.31

脊椎骨折・脊椎脱臼

せきついこっせつ・せきついだっきゅう

脊椎骨折とは

脊椎骨折(せきついこっせつ)と脊椎脱臼(せきついだっきゅう)は、どちらも背骨(脊椎)に強い衝撃が加わることで発生する重篤な外傷です。特に、脊髄損傷を伴うと麻痺や神経障害を引き起こす可能性があるため、早期診断と適切な治療が重要です。

脊椎骨折は、転倒・事故・骨粗鬆症などによって椎体や椎弓が折れてしまったことで症状が生まれることを指します。脊椎脱臼は事故やスポーツなどで強い外力が加わることで、椎骨がずれて位置異常を起こす ことを指します。脱臼は骨折と併発することが多く、「骨折脱臼」として扱われることもあります。

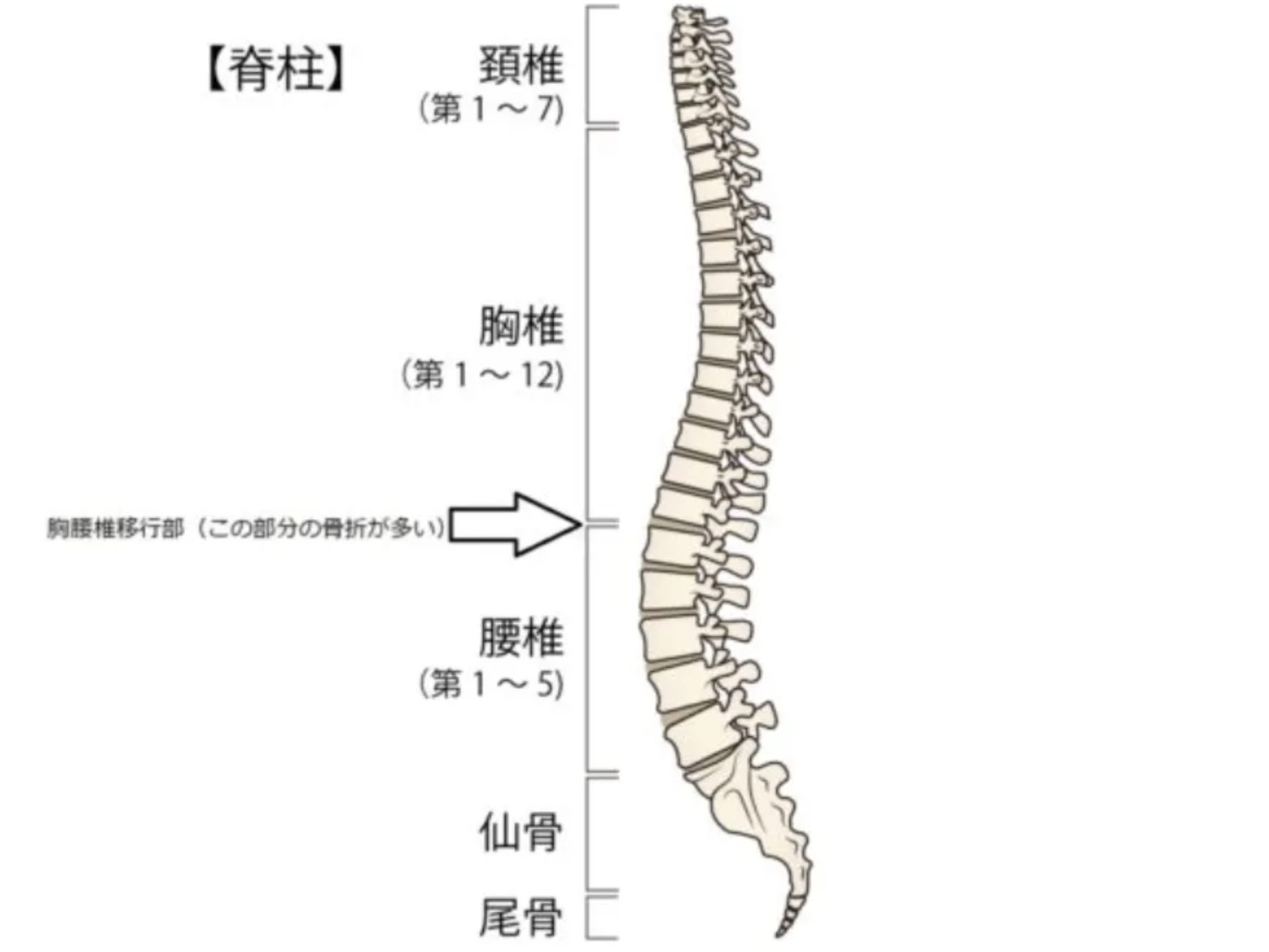

脊椎骨折の好発部位(起こりやすい部位)

脊椎骨折は、脊柱(背骨)の特定の部位に発生しやすい傾向があります。骨折の種類や原因によって、発生しやすい場所が異なります。

出典:https://mdf.or.jp/tokyo-spine-clinic/case/compression-fracture/

・胸腰移行部(T12-L1)

主な骨折の種類:圧迫骨折・破裂骨折

主な原因:高所からの転落・交通事故・骨粗鬆症

・頚椎(C1-C2, C5-C7)

主な骨折の種類:環椎骨折(C1)、歯突起骨折(C2)、下位頚椎脱臼骨折

主な原因:高エネルギー外傷(交通事故・スポーツ)

・胸椎(T4-T8)

主な骨折の種類:破裂骨折・脱臼骨折

主な原因:転倒・外傷

・腰椎(L1-L5)

主な骨折の種類:圧迫骨折・破裂骨折・チャンス骨折

主な原因:骨粗鬆症・交通事故

脊椎骨折・脊椎脱臼の分類

脊椎骨折や脊椎脱臼は、発生機序・骨折の形態・神経損傷の有無などによって分類されます。特に、安定型か不安定型かを判断することが治療方針の決定に重要です。

部位による分類

脊椎は頚椎(C1-C7)、胸椎(T1-T12)、腰椎(L1-L5)、仙骨(S1-S5)、尾骨で構成され、それぞれの部位で骨折や脱臼の特徴が異なります。

■ 頚椎骨折・脱臼

頭部外傷と関連することが多く、高エネルギー外傷で発生しやすい(例:環椎骨折、軸椎歯突起骨折)。

■ 胸椎骨折・脱臼

胸郭による固定が強いため、比較的まれだが、強い外力が加わると破裂骨折が起こりやすい。

■ 腰椎骨折・脱臼

可動性が大きいため、圧迫骨折や破裂骨折が多い。

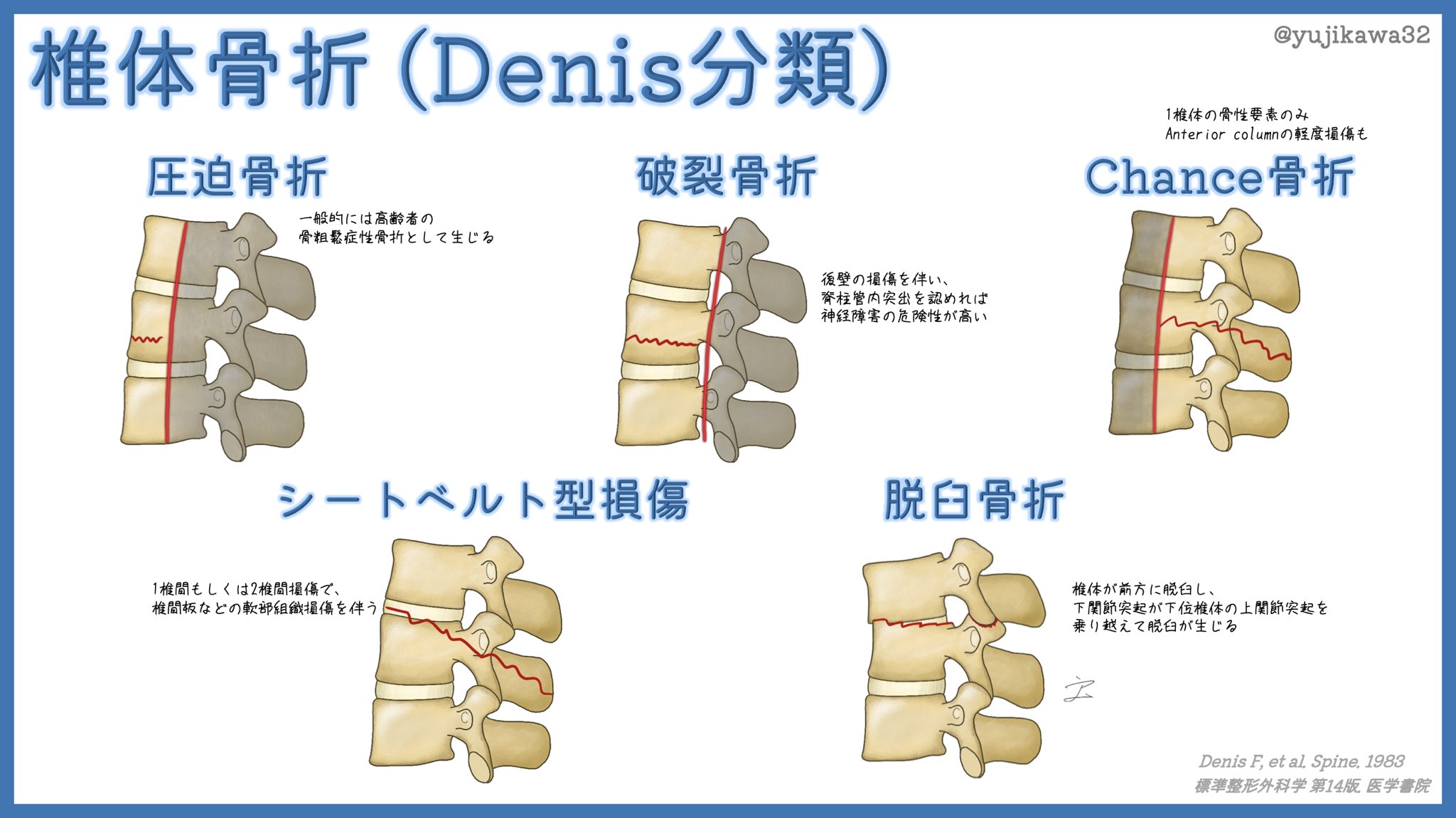

骨折の形態による分類

骨折の形態によって以下のように分類されます。

出典:https://x.com/yujikawa32/status/1441895349157707782

■ 圧迫骨折(Compression Fracture)

椎体の前方が押しつぶされるように骨折し、楔(くさび)状に変形した状態です。中柱が保たれているため、比較的安定した骨折で、骨粗鬆症がある高齢者に多く発生します。

主に、転倒や軽度の外傷・骨粗鬆症による脆弱性骨折・腫瘍の骨転移による病的骨折などが原因で、中柱が損傷していないため神経障害を伴うことは少ないものの、骨粗鬆症による再発リスクが高いため注意が必要な状態です。

[治療法]

軽度のものはコルセット固定と安静(保存療法)で治療しますが、痛みが強い場合は椎体形成術を実施します。ただし、高度な圧潰変形がある場合は手術を検討します。

■ 破裂骨折(Burst Fracture)

椎体全体が砕けるように骨折し、骨片が後方へ突出する状態です。中柱が損傷するため、不安定な骨折となることが多く、脊髄や神経を圧迫するリスクが高いのが特徴です。

主に、高所からの落下や交通事故などの高エネルギー外傷が原因で発生します。安定性が低い場合、神経障害を伴うことがあり、早期の治療が必要となります。

[治療法]

安定型(神経障害なし)の場合はコルセット固定と安静(保存療法)で治療しますが、不安定型(神経障害あり)の場合は、後方固定術(脊椎固定術)などの手術が必要になります。

■ Chance骨折(シートベルト損傷 / Chance Fracture)

椎体後方の靭帯や骨が横方向に裂けるように骨折する状態で、中柱および後柱が損傷するため、不安定な骨折となります。特に、交通事故でシートベルトを着用していた際に発生しやすく、「シートベルト損傷」とも呼ばれます。

主に、シートベルトで上半身が固定され、下半身が前方に折れ曲がることで発生し、腹部臓器損傷を伴うこともあります。

[治療法]

軽度のものはコルセット固定と安静(保存療法)で対応しますが、椎間板損傷や神経障害を伴う場合は手術を検討します。

■ シートベルト型損傷(Flexion-Distraction Fracture)

椎体が前方で折れ曲がり、後方の靭帯や椎弓が断裂する状態です。中柱および後柱が損傷し、不安定な骨折となるため、適切な治療が必要です。

主に、交通事故の衝撃などで急激な前屈力が加わることが原因となります。特に腹部臓器損傷を合併することがあり、慎重な評価が求められます。

[治療法]

軽度の場合はコルセット固定と安静(保存療法)で治療を行いますが、不安定型の場合は脊椎固定術(手術)が必要となります。

■ 脱臼骨折(Fracture-Dislocation)

椎体の骨折とともに、椎骨がずれて脱臼している状態で、脊髄損傷のリスクが最も高い骨折の一つです。極めて不安定な骨折であり、緊急手術が必要となることがほとんどです。

主に、交通事故や高所からの落下など、強い衝撃が原因で発生し、神経障害を伴うケースが多く、四肢麻痺や対麻痺(下半身麻痺)を引き起こす可能性があります。

[治療法]

緊急手術(脊椎固定術+神経除圧術)が必要となり、手術のタイミングが麻痺の予後を大きく左右します。神経損傷の程度によっては、回復が困難なケースもあります。

安定性の評価による分類

脊椎損傷は安定性の観点から、治療方針の決定に重要な分類が行われます。

■ 安定型骨折(Stable Fracture)

支持組織(椎体、椎間板、靭帯)が保持されているため、保存療法が可能なことが多い。

■ 不安定型骨折(Unstable Fracture)

支持組織が損傷し、変形や脊髄圧迫のリスクが高いため、手術が必要となる。

代表的な分類法

■ Denisの三柱理論(Denis Three-Column Theory)

脊椎を前柱・中柱・後柱の3つの柱(column)に分け、骨折の安定性を評価します。

中柱が損傷すると不安定型骨折となり、手術適応となることが多くなります。

・前柱(Anterior Column):椎体の前方部分と前縦靭帯

・中柱(Middle Column):椎体の後方部分と後縦靭帯

・後柱(Posterior Column):椎弓、棘突起、靭帯複合体

■ AO分類(AO Spine Classification)

AO分類は、骨折の重症度と治療方針の決定に用いられます。B型・C型は手術が必要になるケースが多くなります。

・A型(圧迫骨折):椎体前方の圧壊

・B型(伸展・屈曲損傷):後方の靭帯複合体が損傷

・C型(回旋損傷):最も不安定で脊髄損傷のリスクが高い

脊髄損傷の有無による分類

脊椎骨折や脱臼に伴い、脊髄損傷の有無が重症度を決定します。

・完全脊髄損傷:運動・感覚が完全に消失

・不完全脊髄損傷:部分的に機能が残存(Brown-Séquard症候群、中心性脊髄損傷など)

脊椎骨折・脊椎脱臼の診断方法

脊椎骨折・脊椎脱臼の診断は、まず問診による受傷機転(外傷の原因)の確認や症状の確認から始め、神経症状がある場合は緊急性が高いため、精密検査を速やかに行う必要があります。

■ X線(レントゲン)による画像検査

X線(レントゲン)による画像検査は最も基本的な検査で、骨折や脱臼の有無を確認するためにまず行われます。ただし、初期の小さな骨折や靭帯損傷は写らないことがあるため、症状が強い場合は追加の検査が必要です。

[この検査でわかること]

・圧迫骨折の有無

・脱臼の有無(椎骨の位置異常)

・骨折線の確認

■ CT(コンピュータ断層撮影)による画像検査

CT検査は、X線検査よりも詳細に骨の構造を評価できる画像検査です。骨折の形状や骨片のずれを確認するのに適しており、特に小さな骨折や複雑な骨折の診断に有用です。3D画像を作成することで、手術の計画にも役立ちます。

[CT検査で確認できること]

・微細な骨折の有無(X線では見えにくい小さな骨折を評価)

・骨片の転位(ズレ)(骨がどの程度ずれているかを確認)

・破裂骨折や関節内骨折の評価(脊椎の安定性を判断)

■ MRI(磁気共鳴画像)による検査

MRI検査は、脊髄や神経、靭帯、椎間板などの軟部組織を詳しく評価するために行われます。X線やCTでは確認できない神経の圧迫や損傷を把握できるため、神経症状がある場合に特に重要です。

[MRI検査で確認できること]

・脊髄や神経の圧迫の有無(神経が損傷を受けているかを評価)

・靭帯や椎間板の損傷(脊椎の安定性に関わる重要な組織の異常を確認)

・血腫や浮腫の評価(脊髄損傷の重症度を判断)

■ 骨シンチグラフィー(骨スキャン)による検査

骨シンチグラフィーは、骨の代謝活動を評価する検査で、X線やCTでは検出しにくい病的な変化を確認するのに適しています。特に、骨粗鬆症による骨折や、腫瘍の骨転移の診断に有用です。

[骨シンチグラフィーで確認できること]

・骨粗鬆症性骨折の有無(X線では見つかりにくい初期の骨折を発見)

・病的骨折の評価(腫瘍や感染による骨の異常を確認)

・疲労骨折の診断(スポーツや過度な負荷による骨折を特定)

脊椎骨折・脊椎脱臼の治療

脊椎骨折や脊椎脱臼の治療は、骨折の種類や安定性、神経損傷の有無によって異なります。基本的には保存療法と手術療法に大別され、重症度に応じた適切な治療が必要です。

保存療法(手術を行わない治療)

骨折の安定性が保たれている場合、保存療法で治療を進めることが可能です。

■ 安静・コルセット固定

軽度の圧迫骨折や安定性のある骨折に対し、一定期間、安静を保ちつつ、装具(コルセットや硬性装具)を使用して固定します。脊椎を動かさないことで骨折部位の癒合を促進することを目的にしています。

[主に使用される装具]

・頚椎カラー(頚椎損傷の場合)

・胸腰椎装具(硬性コルセット)(胸椎・腰椎の骨折に使用)

■ 痛みの管理(薬物治療)

脊椎骨折や脊椎脱臼による痛みに対しては、適切な薬物療法を行い、症状の軽減を図ります。炎症を抑えることで痛みを和らげ、日常生活への早期復帰を目指します。

[主に使用される薬剤]

・鎮痛薬(NSAIDs・アセトアミノフェン):炎症を抑え、痛みを軽減

・筋弛緩薬:筋肉のこわばりを和らげる

・骨粗鬆症治療薬(ビスホスホネート製剤など):骨密度の低下を防ぎ、骨折の再発を予防

■ リハビリテーション

脊椎骨折や脱臼の治療後、回復を促進し再発を防ぐために、適切なリハビリテーションを行います。骨折部位に負担をかけないよう注意しながら、筋力の強化や可動域の回復を目指します。

ただし、長期間の安静は筋力低下を招くため、医師の指導のもと、適切なタイミングでリハビリを開始することが重要です。

[主なリハビリ内容]

・ストレッチ:関節の柔軟性を維持し、可動域を確保

・筋力トレーニング:脊椎を支える筋肉を強化し、再発を予防

・歩行訓練:正しい姿勢を意識しながら、無理のない範囲で歩行を再開

手術療法(外科的治療)

不安定型の骨折(破裂骨折・脱臼骨折など)、 脊髄や神経の圧迫がある場合(麻痺・膀胱直腸障害)、保存療法で痛みが改善しない場合には、手術が必要になります。特に神経症状が進行するケースでは、早期の手術が推奨されます。

■ 後方固定術(脊椎固定術)

不安定な骨折・脱臼骨折・破裂骨折には、スクリューやロッドを使用し骨折した椎骨を固定する「後方固定術(脊椎固定術)」が選択され、脊椎の安定性を確保し、変形やずれを防ぎます。

■ 椎体形成術(BKP・VP)

骨粗鬆症による圧迫骨折などに対しては、医療用セメントを注入し骨折部を補強する「椎体形成術(バルーン椎体形成術[BKP]・経皮的椎体形成術[VP])」が選択されます。これにより、痛みの軽減と椎体の安定性を確保し、脊椎の変形を防ぎます。

■ 椎弓切除術・椎間板切除術

脊髄や神経の圧迫が強い場合には、圧迫の原因となっている骨や椎間板を取り除く「椎弓切除術・椎間板切除術」が行われます。これにより、神経の除圧を行い、麻痺やしびれなどの症状を改善します。

■ 手術後のリハビリテーション

手術後は、回復を促進し再発を防ぐために、適切なリハビリテーションを行いながら、日常生活への早期復帰を目指します。骨折部位に負担をかけないよう注意しながら、筋力の強化や可動域の回復を目指します。

[主なリハビリ内容]

・ストレッチ:関節の柔軟性を維持し、可動域を確保

・筋力トレーニング:脊椎を支える筋肉を強化し、再発を予防

・歩行訓練:正しい姿勢を意識しながら、無理のない範囲で歩行を再開

脊椎骨折や脊椎脱臼は、適切な治療を受けた場合でも、後遺症が残ることがあります。特に神経損傷を伴う場合や不安定な骨折があった場合は、長期的な影響が出る可能性が高くなります。

慢性的な痛み(遷延性疼痛)や可動域の制限

骨折が治癒した後も、骨癒合の不完全(骨折が完全に治らず、不安定な状態が残る)や筋肉や靭帯の損傷(周囲の軟部組織が硬くなり、血流が悪化)、脊椎の変形(圧迫骨折による後弯変形[円背])などが要因で長期間にわたって腰痛や背部痛が続くことがあります。

特に骨粗鬆症が原因の圧迫骨折では、複数の椎体が変形し、慢性的な痛みや姿勢の悪化を引き起こすことがあります。

また、脊椎の硬直化により前屈や後屈がしにくくなるなど、手術後の固定による影響で、特定の動きに制限がかかる場合があります。長期間のコルセット装着や安静による筋力低下も、可動域の制限につながるため、適切なリハビリが重要です。

排尿・排便障害(膀胱直腸障害)

脊髄の損傷が一定レベル以上になると、膀胱や直腸のコントロールが難しくなることがあり、尿が出にくい、便秘や失禁、排尿・排便の感覚が鈍くなるといった障害が残る場合があります。脊髄損傷の程度によっては、自己導尿や排泄管理が必要になる場合もあります。

脊柱変形による影響

圧迫骨折が複数発生すると、脊柱が後ろに曲がる「後弯変形」を起こすことがあります。姿勢の悪化(猫背)により、腰痛や肩こりが悪化したり、呼吸機能が低下(胸郭が圧迫されることで肺活量が低下)するなどの後遺症が残る場合があります。特に高齢者では、骨粗鬆症による「円背」が進行しやすいため、予防的な運動が重要となります。

精神的な影響(うつ・不安)

慢性的な痛みや身体機能の低下により、精神的な負担が増加し、活動量の低下による抑うつ状態 、社会参加の減少(外出が困難になる)、不眠や食欲不振といった精神的な影響が残る場合があります。痛みや障害に対する心理的なケアも、治療の一環として重要視されています。

後遺症を予防するためにできること

■ リハビリの継続

筋力トレーニングやストレッチを行い、姿勢の維持と可動域の確保を目指すとともに、適度な運動を取り入れ、筋力低下を防ぎます。

■骨粗鬆症の予防と管理

ビスホスホネート製剤・抗RANKL抗体などを用いた適切な骨粗鬆症治療を行いつつ、カルシウム・ビタミンDを食事やサプリメントで補うことも大切です。また、日常生活における転倒予防のために、バランス訓練や住環境の改善も重要になります。

■痛みや神経症状への適切な対応

鎮痛薬・神経障害性疼痛の治療(リリカなどの神経因性疼痛薬)を適切に行いつつ、必要に応じてペインクリニックでのブロック療法を検討しましょう。

最後に

脊椎骨折や脊椎脱臼は、適切な診断と治療を受けることで回復が期待できるものの、場合によっては長期間のリハビリや生活の見直しが必要になります。特に、神経損傷を伴う場合や骨粗鬆症が関連する骨折では、後遺症や再発のリスクを考慮しながら、慎重に治療を進めることが大切です。

もしご自身や身近な方が脊椎損傷に関わる状況に直面した際には、適切な医療機関での診察を受け、専門医の指導のもとで治療を進めることをおすすめします。

また、骨粗鬆症の予防や転倒リスクの軽減を心がけることが、将来的な脊椎損傷を防ぐうえで重要なポイントとなります。健康的な生活習慣や適度な運動を取り入れ、脊椎を守るための対策を日々実践していきましょう。