2025.08.27

脊髄腫瘍とは?場所と性質でわかる基礎知識

せきずいしゅようとは?ばしょとせいしつでわかるきそちしき

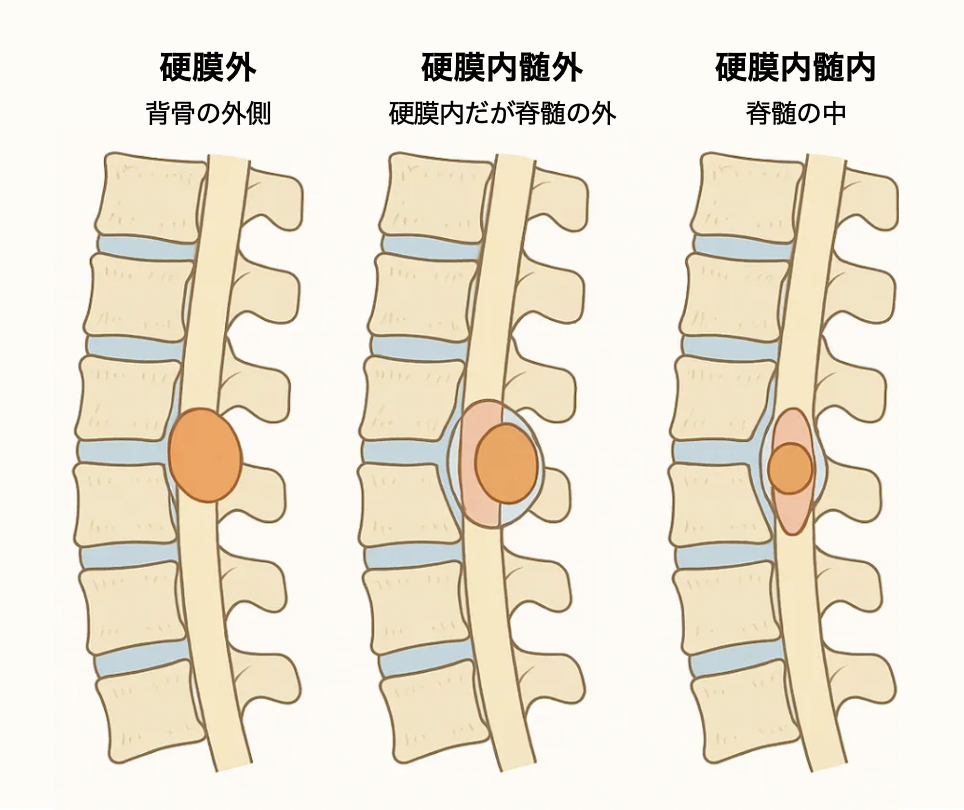

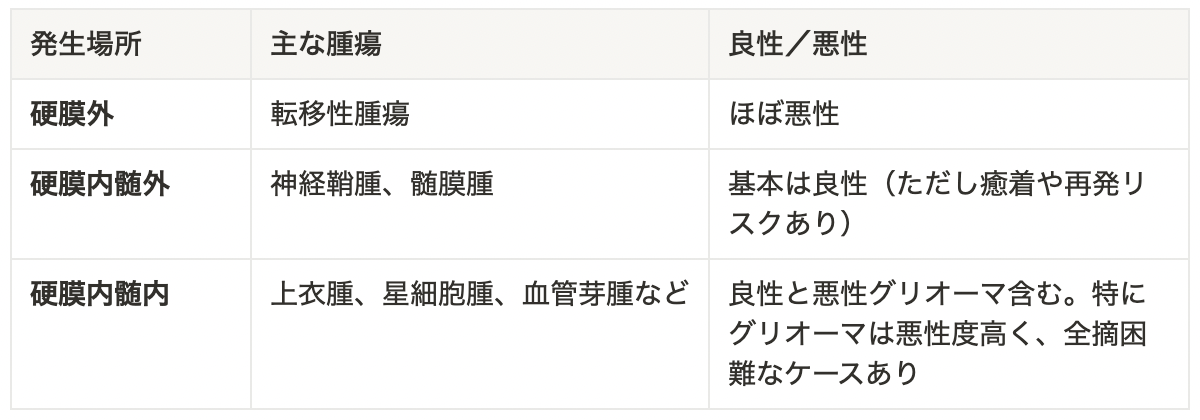

脊髄腫瘍とは、背骨の中を通る脊髄またはその周囲にできる腫瘍を指します。大きく分けて

・硬膜外(背骨の外側)

・硬膜内髄外(硬膜内だが脊髄の外)

・硬膜内髄内(脊髄の中)

の3タイプがあります。硬膜外は転移性が多く、硬膜内髄外は神経鞘腫・髄膜腫など良性。髄内は良性もありますが、悪性グリオーマも含まれるため「難しい場所」です。

良性と悪性、どちらが多い?場所別整理

発生年齢・リスク層は?

・髄膜腫は中高年の女性に多く見られます。

・髄内腫瘍(上衣腫・星細胞腫など)は若年〜中年にも発生し、幅広い年齢層がリスク群です。

症状は?

最初は、手足のしびれ・痛み・違和感から始まり、進行すると麻痺・歩行障害・排尿排便の問題へ移行することもあります。

・頚部:腕や肩、上肢のしびれ・痛み

・胸部:背中〜下肢の症状

・腰部:脚の症状+頻尿や残尿感

初期症状は徐々に現れることが多く、数ヶ月〜年単位で進行しますが、悪性では急激に悪化する場合もあります。

脊髄腫瘍の検査・診断法

MRI(磁気共鳴画像法)※最重要検査

✓ 特徴

・脊髄やその周囲の軟部組織を詳細に描出できる

・造影MRI(ガドリニウム造影)を使うことで、腫瘍の境界や血流がより明瞭にわかる

・腫瘍の位置(硬膜外/硬膜内)・髄内外の判定が可能

✓ 判別できる情報

・腫瘍の大きさ・広がり

・脊髄や神経との癒着の程度

・圧迫の強さや部位

・脳脊髄液の流れの変化(くも膜嚢胞など合併評価)

✓ 限界

・骨の状態はやや不明瞭

・ペースメーカー装着中などの場合、撮影が制限されることもある

CT(コンピュータ断層撮影)

✓ 特徴

・骨や石灰化の描出に優れる

・MRIが使えない患者にも実施可能

・椎体への腫瘍の浸潤や破壊の確認に有用

✓ 判別できる情報

・椎骨の破壊や変形(転移性腫瘍や椎体腫瘍)

・石灰化を伴う腫瘍(髄膜腫など)の評価

・術前のナビゲーション用画像として利用されることも

✓ 限界

・脊髄、神経の描出はMRIより劣る

・被ばくリスクあり

レントゲン(単純X線)

✓ 特徴

・もっとも簡便で安価な検査

・椎体の変形や配列異常をみるスクリーニング目的

✓ 限界

・脊髄腫瘍そのものは写らない

・腫瘍診断としての精度は極めて低い

脊髄造影(ミエログラフィー)+CT

✓ 特徴

・腰椎穿刺して造影剤を脊髄腔に注入し、CTで撮影する古典的検査法

・現在はMRIが主流だが、MRIが使えない場合の代替手段として有効

✓ 用途

・神経根圧迫の評価

・脊髄くも膜下腔の閉塞、狭窄の診断

✓ 限界

・侵襲的(腰椎穿刺が必要)

・合併症(頭痛、髄液漏、感染など)のリスクがある

神経学的診察(理学所見)

✓ 目的

・腫瘍の「おおよその位置」を特定する

✓ 観察ポイント

・どの部位にしびれ・感覚異常があるか

・筋力低下や腱反射の異常の左右差、部位

・排尿、排便障害(膀胱直腸障害)有無

・失調(歩行のふらつき)、痙縮の有無

これは画像診断と合わせて「どの高さの脊髄が侵されているか」の推定に役立ちます。

検査の流れ(典型例)

1. 初診:神経学的診察+X線(念のため)

2. MRI(造影含む)で腫瘍性病変を確認

3. CTで骨・石灰化を評価

4. 画像所見をもとに治療方針決定(手術 or 放射線など)

治療法:まずは「手術」が基本

1. 手術で摘出

・髄外腫瘍は比較的取りやすく(90%以上除去可能)。

・髄内腫瘍は神経との癒着があり全摘困難なことも。その場合は亜全摘+追加治療が選択されます。

2. 放射線・化学療法

・転移性や悪性グリオーマ、手術で取りきれなかった腫瘍に使われます。

3. 鎮痛・排尿ケア

・痛みや神経障害には薬物治療。排尿問題にはカテーテル等の対応。

予後・再発の視点

・良性腫瘍

全摘できれば症状改善・再発率低いですが、髄膜腫では癒着により再発が見られることも。

・悪性腫瘍・転移性

悪性グリオーマや転移性は再発しやすく、5年生存率が10%以下のケースもあるとされています。

早期発見のポイント

・手足のしびれ・違和感が1ヶ月以上続く場合は、MRIを含む検査を早めに受けるのが望ましいです。

・特に、歩行しづらい・トイレの異常など神経症状がある場合には、迷わず専門医へ相談を。